關注商業 * 傳遞價值 * 創造機遇

1.美中情局副局長當時正在臺灣

1965年8月5日,國民黨軍方下達"海嘯一號"作戰計劃,在"劍門"號和"章江"號軍艦的護送下,特別情報隊準備突襲福建省南端的東山島,以獲取情報并破壞島上的雷達。就在軍艦抵達東山島海域時,迎頭遭遇由魚雷艇和護衛艇組成的解放軍南海艦隊突擊編隊。8月6日1時許,海戰爆發。經過4個多小時的激戰,"劍門"號和"章江"號雙雙被擊沉,"劍門"號艦長王蘊山等34名官兵被俘,史稱這場戰斗為"八六海戰"。

1965年8月1日,美國中情局副局長克萊恩(RaY Steiner Cline)秘密訪問臺灣,代表美方與蔣介石商談"反攻大陸"事宜。"八六海戰"爆發時,克萊恩恰好身在臺灣。幾天后,他特意向美國國家安全顧問麥喬治·邦迪遞交了題為《臺北攻擊大陸的能力》的報告。報告文件號為"SC NO.10078/65/a",原件藏林登·約翰遜圖書館,編號LAC99-34;2001年解密,歸入"美國政府解密檔案·政治類"。在報告中,克萊恩從"八六海戰"談起,分析了蔣介石"反攻大陸"的能力。

克萊恩是美國中情局資深情報人員,抗戰時期曾到中國工作,蔣介石敗退臺灣后,他作為美方主要情報人員長期駐臺。1957年到1961年,克萊恩擔任中情局駐臺北站站長,直接負責美臺間的情報合作。這一時期美臺為反共的目的合作比較密切,克萊恩也與當時國民黨方面主管情報的蔣經國過從甚密,據說兩人經常通宵飲酒,關系極為融洽。可以說,克萊恩是蔣氏父子比較信任的美方情報官。

盡管與蔣氏父子關系良好,但對于蔣介石"反攻大陸"的計劃,克萊恩的評估不帶感情因素,對其實現的前景不僅悲觀,甚至可以說是完全否定。

2.蔣介石孤注一擲計劃被美否定

在當時,蔣介石"反攻大陸"的構想是,在廣東沿海實施大規模登陸,然后切斷大陸與越共聯系的主干線,進而占領廣東,從而替正在越南作戰的美軍分憂。

在報告中,克萊恩回顧說,早在1963年,蔣介石就有一個類似的計劃。不過當時的計劃更加"雄心勃勃",那就是準備出動海陸空三軍的全部精銳,共計53.8萬人,在廣東沿海實施大規模登陸。這個計劃可謂孤注一擲,所以美蔣雙方的高層都曾仔細考量一番。

結論是,此計劃在許多關鍵的地方存在嚴重不足。比如,國民黨用于兩棲作戰的運輸工具不夠,而且也缺乏訓練有素的登陸艦船員,這些當然都得靠美方提供。另外,國民黨用來提供空中保護的飛機也不夠。即便美方提供軍事裝備,國民黨也缺乏相應的專業飛行人員。

即便是這些欠缺都能得到彌補,美方高層也認為,國民黨軍雖然能在廣東海岸成功登陸,并控制汕頭,但如果沒有美軍的參與,國民黨軍仍不能實現預定目標。此外,一旦國民黨軍遭遇抵抗,國民黨軍的士氣能維持多久也是個問題。在前線有約85%的士兵出生在臺灣,這些人對"反攻大陸"沒熱情,很可能迅速失去斗志。

3.解放軍訓練有素且富有信仰

所以,1965年蔣介石舊事重提時,克萊恩的判斷仍然是,如果沒有美國的物資支持和軍事參與,僅憑蔣介石獨自行動,其成功的可能性是非常小的。

克萊恩認為,所謂的"廣東冒險遠征軍"一旦從臺灣出發,想依賴臺灣方面的支援,可能性很小。以臺灣的基地為軸心,在半徑約250英里的區域內,國民黨軍有能力在4個登陸點投放總數約5萬人的部隊。一旦超出這個半徑,臺灣方面的支援能力就會銳減。隨之而來的,這些國民黨軍將成為大陸方面魚雷艇和輕巡邏艦的打擊目標。"八六海戰"就是例證。

NEPCON ASIA 2025亞洲電子展10月28-30日深圳國際會展中心邀您共襄盛舉

NEPCON ASIA 2025亞洲電子展10月28-30日深圳國際會展中心邀您共襄盛舉  富德生命人壽河北分公司:守護居家養老心愿,共筑美好養老生活

富德生命人壽河北分公司:守護居家養老心愿,共筑美好養老生活  必康寵物醫療江蘇省第100臺DR裝機慶典成功舉行

必康寵物醫療江蘇省第100臺DR裝機慶典成功舉行  穩健醫療李建全談綠色手術室發展:綠色理念的前提一定是以人為本

穩健醫療李建全談綠色手術室發展:綠色理念的前提一定是以人為本  穩健醫療綠色發展之路:綠色手術室的創新實踐

穩健醫療綠色發展之路:綠色手術室的創新實踐  非遺醬油火爆出圈,13 道傳統工序怎樣創造時代新價值?

非遺醬油火爆出圈,13 道傳統工序怎樣創造時代新價值?  名創優品聯名“侏羅紀世界”產品火爆上新,電影主創團隊空降MINISO LAND逛店打卡

名創優品聯名“侏羅紀世界”產品火爆上新,電影主創團隊空降MINISO LAND逛店打卡  2026大灣區國際液冷產業大會暨展覽會—招商函

2026大灣區國際液冷產業大會暨展覽會—招商函  老字號出海,珠江橋牌一醬傳承粵味至全球餐桌

老字號出海,珠江橋牌一醬傳承粵味至全球餐桌  在上海虹橋站打卡蘇州之眼摩天輪 朋友圈C位非你莫屬!

在上海虹橋站打卡蘇州之眼摩天輪 朋友圈C位非你莫屬!  健身達人摯愛,珠江橋牌一醬打造低脂高蛋白美食

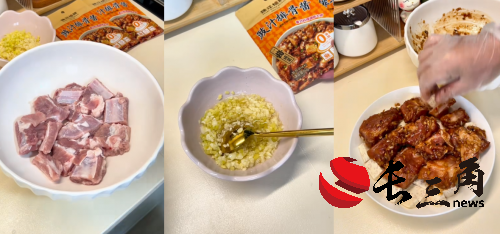

健身達人摯愛,珠江橋牌一醬打造低脂高蛋白美食  三步成菜,一醬搞定,一醬成菜助力獨居人群解鎖品質晚餐

三步成菜,一醬搞定,一醬成菜助力獨居人群解鎖品質晚餐