關注商業 * 傳遞價值 * 創造機遇

"建國后,我們對外貿易基本上就是兩條腿,一條是對'蘇新'(蘇聯和新民主主義國家)貿易,一條是對資貿易。"建國后在粵海關任職的呂健行說,"前者以重工業貿易為主,出口機器和一些重工業材料,但蘇聯的重工業本身很發達,依靠這部分創收外匯很有限,因此實際上,后者在當時的背景下才顯得更為重要。通過廣州這個口岸,經港澳,出品土特產、食品是當時更重要的創匯渠道,盡管這些出口產品的單件價值不高,但數量很龐大。中國當年有近一半甚至更高的外匯收入來自香港,而它們要全部經由廣州。"呂健行在國民黨時代就是廣州海關一名官員,作為最早引進西方文官制度的海關系統,從國民政府時期就有三年一屆國內調動海關官員的傳統,1949年,在重慶海關轉正不久的呂健行剛被調到粵海關,新的時代就開始了。

解放前后最早充分利用這個通道的是急于逃出國內的民間資本。"上海、江浙一帶的官僚資本和市場游資大量南流,通過廣州,經香港流到境外。"呂健行回憶,"當時'申電'成為最流行的金融衍生品,這種上海對廣州的電報匯款,實際上是把國內資金由舊政府的貨幣變成港幣后流入香港,再利用香港的自由金融市場就地投機,或轉移至國外。在1948年到1949年初廣州的銀行、錢莊之間形成了復雜的三角套匯關系。"解放后,這個通道的價值被新政權再度利用。

廣州解放入城式舉行的前一天,馬世誠所在的部隊接到命令,繼續從廣州向南出發,收復香港、澳門,"我們走了三天時間,到了'深圳河',因為天熱,大家到那兒就都下河沖涼了。"馬世誠回憶說,"就在這時候,部隊通訊官突然說上面有新命令,不讓繼續前進了。"

NEPCON ASIA 2025亞洲電子展10月28-30日深圳國際會展中心邀您共襄盛舉

NEPCON ASIA 2025亞洲電子展10月28-30日深圳國際會展中心邀您共襄盛舉  富德生命人壽河北分公司:守護居家養老心愿,共筑美好養老生活

富德生命人壽河北分公司:守護居家養老心愿,共筑美好養老生活  必康寵物醫療江蘇省第100臺DR裝機慶典成功舉行

必康寵物醫療江蘇省第100臺DR裝機慶典成功舉行  穩健醫療李建全談綠色手術室發展:綠色理念的前提一定是以人為本

穩健醫療李建全談綠色手術室發展:綠色理念的前提一定是以人為本  穩健醫療綠色發展之路:綠色手術室的創新實踐

穩健醫療綠色發展之路:綠色手術室的創新實踐  非遺醬油火爆出圈,13 道傳統工序怎樣創造時代新價值?

非遺醬油火爆出圈,13 道傳統工序怎樣創造時代新價值?  名創優品聯名“侏羅紀世界”產品火爆上新,電影主創團隊空降MINISO LAND逛店打卡

名創優品聯名“侏羅紀世界”產品火爆上新,電影主創團隊空降MINISO LAND逛店打卡  2026大灣區國際液冷產業大會暨展覽會—招商函

2026大灣區國際液冷產業大會暨展覽會—招商函  老字號出海,珠江橋牌一醬傳承粵味至全球餐桌

老字號出海,珠江橋牌一醬傳承粵味至全球餐桌  在上海虹橋站打卡蘇州之眼摩天輪 朋友圈C位非你莫屬!

在上海虹橋站打卡蘇州之眼摩天輪 朋友圈C位非你莫屬!  健身達人摯愛,珠江橋牌一醬打造低脂高蛋白美食

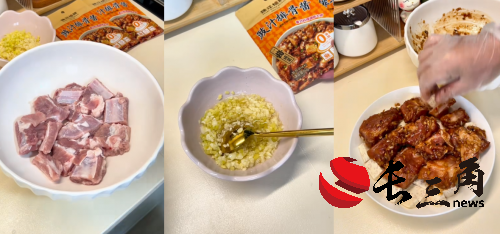

健身達人摯愛,珠江橋牌一醬打造低脂高蛋白美食  三步成菜,一醬搞定,一醬成菜助力獨居人群解鎖品質晚餐

三步成菜,一醬搞定,一醬成菜助力獨居人群解鎖品質晚餐