關注商業 * 傳遞價值 * 創造機遇

2004年初,國際足聯確認足球起源于中國。蹴鞠最早載于《史記·蘇秦列傳》,蘇秦游說齊宣王時形容臨淄:"臨淄甚富而實,其民無不吹竽、鼓瑟、蹋鞠者"。而說到蹴鞠的起源,《太平御覽》曰:"蹴鞠者,傳言黃帝所作,或曰起戰國時。記黃帝,蹴鞠,兵勢也,所以練武士,知有才也。令軍事無事,得使蹴鞠。"可見在當時,蹴鞠是國家軍隊訓練士兵體能和技巧的重要訓練項目。

在漢代,由于漢高祖劉邦這位"超級球迷"的推行,蹴鞠逐漸發展成為一項非常專業化的運動,皇宮內開始出現專業足球場,即所謂"鞠城",設有專門的球場,四周還有圍墻和看臺,球則是實心的。比賽分兩隊,雙方各有隊員12名,以踢入球門的球數多少來決定勝負,是現代足球的雛形。據說,此后西漢的皇帝如漢武帝劉徹、漢成帝劉驁都酷愛踢球,劉徹踢球時,還令其文學侍從作《蹴鞠賦》助興。由于蹴鞠運動的興盛,漢代還出現了研究這項運動的專著《蹴鞠二十五篇》,這是我國最早的一部體育專業書籍。班固在寫《漢書·藝文志》時,把《蹴鞠二十五篇》列為兵書,屬于軍事訓練的兵技巧類,可惜后來失傳了。

隨著社會生產力的發展,足球制作技術也有所改進。唐代時,球體明顯輕了,可以踢高。球門就設在兩根三丈高的竹竿上,稱為"絡網為門以度球"。在踢球方法上,漢代是直接對抗分隊比賽,"僻脫承便,蓋象兵戍",雙方隊員身體接觸就像打仗一樣。唐代的分隊比賽,已不是直接對抗,而是中間隔著球門,雙方各在一側,以射門"數多者勝"。

不僅皇宮中有這樣的活動,民間也有。詩人王維《寒食城東即事》詩中說,"蹴鞠屢過飛鳥上,秋千競出垂楊里",可見球踢得有多高。杜甫《清明》詩中也說,"十年蹴鞠將雛遠,萬里秋千習俗同",可見當時踢球習俗的普遍。

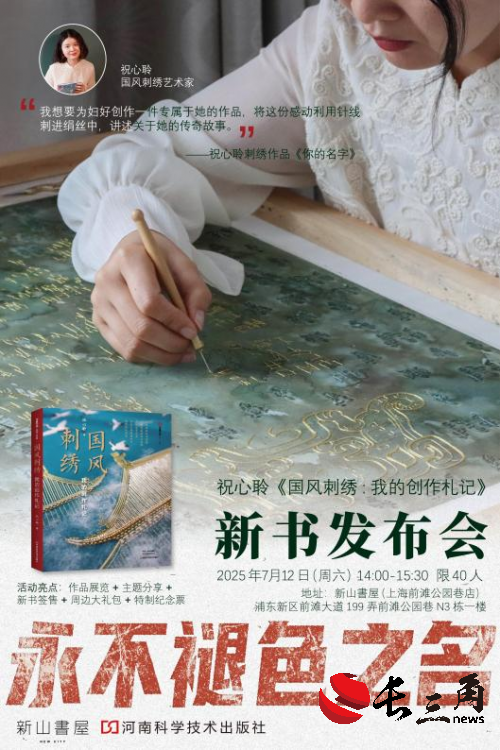

婦好是誰?來這場國風刺繡發布會一探她的名字吧!

婦好是誰?來這場國風刺繡發布會一探她的名字吧!  175場實戰錘煉安全防線,揚子江藥業集團安全環保月成效斐然

175場實戰錘煉安全防線,揚子江藥業集團安全環保月成效斐然  2025民辦高中高質量特色發展現場會”在南昌成功召開

2025民辦高中高質量特色發展現場會”在南昌成功召開  2025民辦高中高質量特色發展現場會”在南昌成功召開

2025民辦高中高質量特色發展現場會”在南昌成功召開  媒體管家上海軟聞:深圳地區企業新品發布會媒體邀約資源分析

媒體管家上海軟聞:深圳地區企業新品發布會媒體邀約資源分析  如何實現品牌傳播“彎道超車”?媒體管家上海軟聞來助您

如何實現品牌傳播“彎道超車”?媒體管家上海軟聞來助您  媒體管家上海軟聞:體育運動類活動媒體邀約資源

媒體管家上海軟聞:體育運動類活動媒體邀約資源  媒體管家上海軟聞:健康醫療論壇活動媒體邀約資源

媒體管家上海軟聞:健康醫療論壇活動媒體邀約資源  媒體管家上海軟聞 財經金融行業新聞媒體邀約

媒體管家上海軟聞 財經金融行業新聞媒體邀約  媒體管家上海軟聞:全國主流報紙紙媒媒體資源

媒體管家上海軟聞:全國主流報紙紙媒媒體資源  媒體管家上海軟聞:企業宣傳新品媒體邀約資源操作指南

媒體管家上海軟聞:企業宣傳新品媒體邀約資源操作指南  媒體管家上海軟聞:媒體邀約專訪全流程簡化指南

媒體管家上海軟聞:媒體邀約專訪全流程簡化指南